探索融合出版新路径。

文|王 晴

根据中金易云的数据,2024年图书市场延续下降态势,同比下降10.50%,剔除文教类的刚需产品后,其他大类图书销售同比下降17.23%。因此,出版社面临着不得不进行转型的现状。当前已有诸多关于出版行业的研究,如胡晓彤指出专业出版社在新时代面临数字化转型的困难;张彦红提到了研究融合出版对传统出版行业的影响;曲昕回溯了出版业的历史沿革,考察融合出版的发展历程,探讨了融合出版的技术路径,提出要拥抱新载体技术。本文试图从融合出版产品策划及目前所面临的问题出发,探索融合出版浪潮下传统出版业的出路。

转型势在必行

正如抢占康师傅市场份额的不是统一而是外卖,对于出版社来说,曾经还有电子书抢走纸书份额之忧,如今抢走读者时间的是各类游戏、短视频、直播,等等。虽然纸书仍然会有拥趸,但市场萎缩已经是事实,未来内容的载体种类会愈加丰富。主动拥抱变化、策划符合市场需求的融合出版产品,是出版社在今天必须面对的转型之路。换句话说,我们已经进入了融合出版时代。

融合出版业务是与新兴技术和管理创新融为一体的新型出版形态。虽然新兴技术带来了各种新型产品,但核心仍是优质内容,新技术只是赋予其新的载体。从互联网产品开发角度来说,一切产品应以用户的需求为中心。融合出版产品的策划人应该做充分的市场调研、找准用户需求,提供用户所需要的优质内容。

随着读者需求日益个性化、情感化,融合出版产品也需要在输出高质量内容的同时,注重提升用户体验与提供情绪价值。“体验经济”最早出现于20世纪70年代初。随着O2O(线上到线下)电子商务概念的提出,“体验”在消费场景中扮演着越来越重要的角色,盒马鲜生、小米之家分别是在生鲜零售和电子消费领域将线上、线下融合的范例。在出版领域,2024年故宫出版社的“紫禁城里过大年”项目通过数字技术、场景展览展示、多媒体互动空间等多元化手段在国家体育场(鸟巢)亮相,占地15000平方米,为用户打造沉浸式的文化体验,

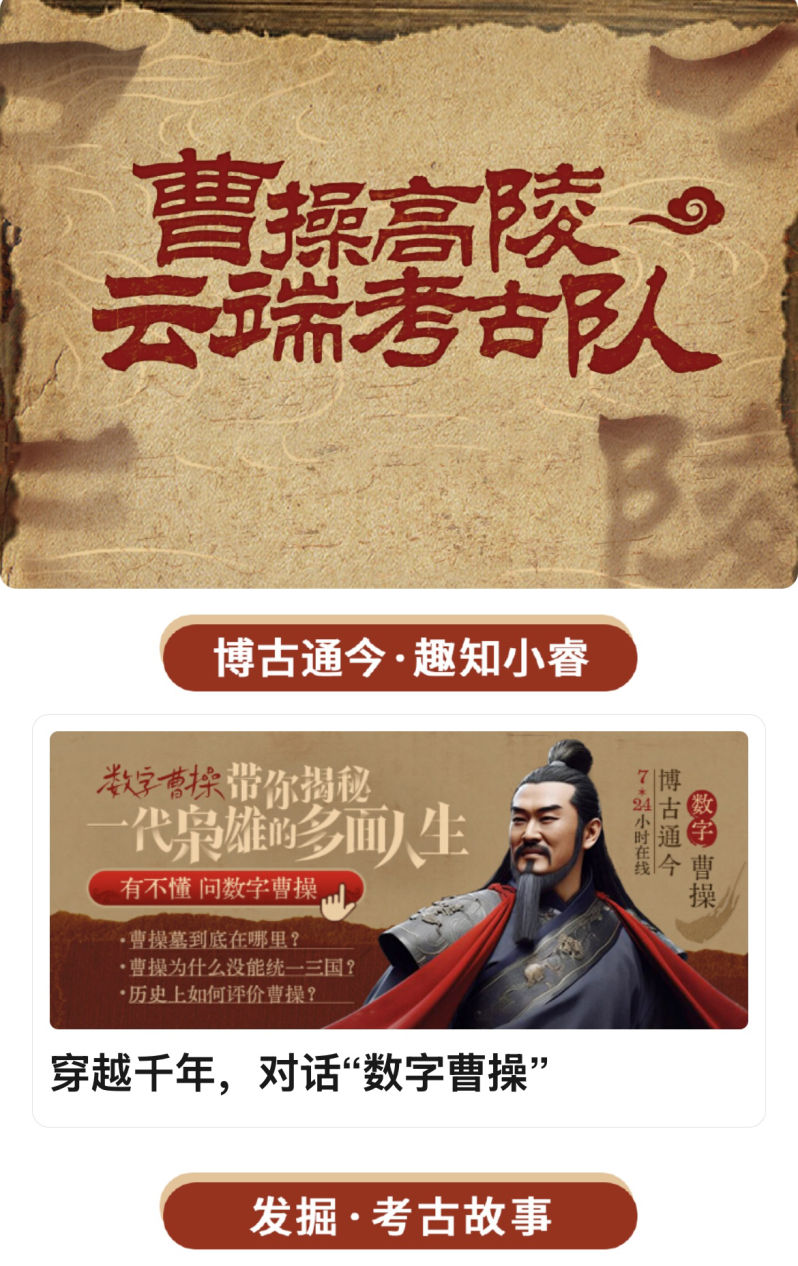

与此同时,“Z世代”的消费观进一步推动了出版产品的“情绪化”转型。消费者购买产品背后的动机,已经不再是单纯为解决生活的需求,而是满足某种心灵深处情感波动的需要。盲盒和直播打赏就是情绪消费的案例。2024年初,中信出版集团上线了一款由图书《此处葬曹操》延伸的数字人产品。该数字人主要基于AI大语言模型,可以抓取图书内容来回答用户的提问。该产品还搭载了视频课程、博物馆的导览等内容,读者只须带着手机去参观博物馆,就可以了解高陵的考古过程、曹操墓的随葬物品等信息。通过专家的解读,帮助用户理解曹操及其生活的时代,那些喜欢曹操的用户可以在线购买图书,也可以在线给曹操送礼物,形成集内容消费、场景体验与情绪满足为一体的融合出版闭环。

挑战

如今,很多出版社都在进行融合出版的探索,最常见的是在纸书中添加二维码,嵌入音视频内容,也有线上展览、数字人、VR产品等形式。在积极转型的过程中,出版机构也面临着不少挑战。

首先是技术开发方面。技术是有门槛的,出版社建立自己的技术团队投入太大了。反之,一个专业做技术的团队,招几个懂内容策划的人则容易得多,甚至将出版流程“外包”即可。比如2024年爆火出圈的游戏《黑神话:悟空》,其出版方浙江出版集团数字传媒有限公司仅负责游戏内容审核、出版申报及出版物号申领工作,不参与后续的发行与利润分配。实际策划、制作、发行都是由游戏公司负责。虽然浙江出版集团获得了100万的收益,但并没有持续的盈利,更没有“造血”功能,出版单位依然没有提升自身的技术竞争力,这也导致目前融合出版的产品形态较为局限。

从首届“出版融合优秀图书案例征集活动”获奖案例来看,产品形态主要还是读者从书上扫码,获取音视频内容,有些包括一点社交功能(互动、打卡)。获奖的23个案例中,解决方案提供商集中度高,近七成为同一家供应商。据笔者了解,该供应商自主开发了一个云平台,设计了一些功能模块,出版社可以将音视频内容嵌入其中,实现融合出版。这些操作对于出版单位来说,都是额外的生产成本,如果要开发AR、VR产品,成本更是不菲。然而这些增值内容很难直接产生利润,甚至也未必促进销量,因此大多数获奖案例多为童书、教材等刚需领域,未来的发展仍有待观察。

其次,出版机构现有的机制也在一定程度上制约了融合出版的推进。目前大多数出版社对编辑的考核还是以审稿字数或者销售码洋为主,如果编辑把全部精力放在完成考核上自然无暇去做开拓创新。因此,出版社要转型融合出版必然要改变考核模式,激励编辑去创新,甚至允许一定时间纯投入去开发新产品。在人才培养方面,出版社可多展开一些团建活动,了解员工的特长,同时采取内部讲师制度,多多分享新观点、新思路。另外,可开展一些互联网产品开发、项目管理、融合出版实例的培训,培养更多能适应融合出版产品开拓的人才队伍。

出路

面对纸书越来越卖不动,想要开发新产品又有心无力的困境,传统出版不应放弃自己最擅长的领域。纸书的重要价值之一是便于留存和珍藏,真正好的内容和设计是会沉淀下来成为经典的。如今,零售业纷纷回归实体,其本质就是给消费者提供体验的价值。纸书同样可以借助这一趋势,为读者提供极致的阅读体验,比如高清的印刷、舒适的排版和手感、适合收藏的装帧设计,等等。红糖美学策划的一系列国宝图书,无一不是超大开本,印刷精美,主打的就是收藏。笔者认为,满足收藏需求将是未来纸书的一个重要方向:电子阅读承担满足读者快速获取知识或者消遣的需求,纸书则承担满足读者收藏的需求。

在此基础上,出版单位也可以寻找易于切入的新产品形式。在线上,可以尝试音视频课程。一方面,课程本身开发周期比传统纸书短,能较快实现收益;另一方面,课程的销售情况可以作为检验其市场受欢迎度的手段,成熟的产品再出版纸书也会是一种不错的选择。

在线下,可以将内容策划和用户体验结合,尝试研学活动。如今很多行业间的边界正在逐渐消失,出版单位拥有大量优质的作者资源,研学是最适合出版单位开拓的业务之一。研学早已不仅是针对学生的业务,可以根据不同的用户群体制定不同的产品,比如面向高端商业人士的研修团、针对文博爱好者的访古团等,不仅实现收益快,且利润往往高于纸书。

随着5G、AI、VR等技术的迅猛发展,传统出版向融合出版转型已是必经之路。尽管目前仍处于起步阶段,面临诸多挑战,但出版单位可以通过成立新部门、引入新的管理机制对融合出版产品进行探索,同时也应该立足自身擅长的领域,将纸书做到极致,依然可以在时代的浪潮中继续前行。■

(本文作者单位为中信出版集团)