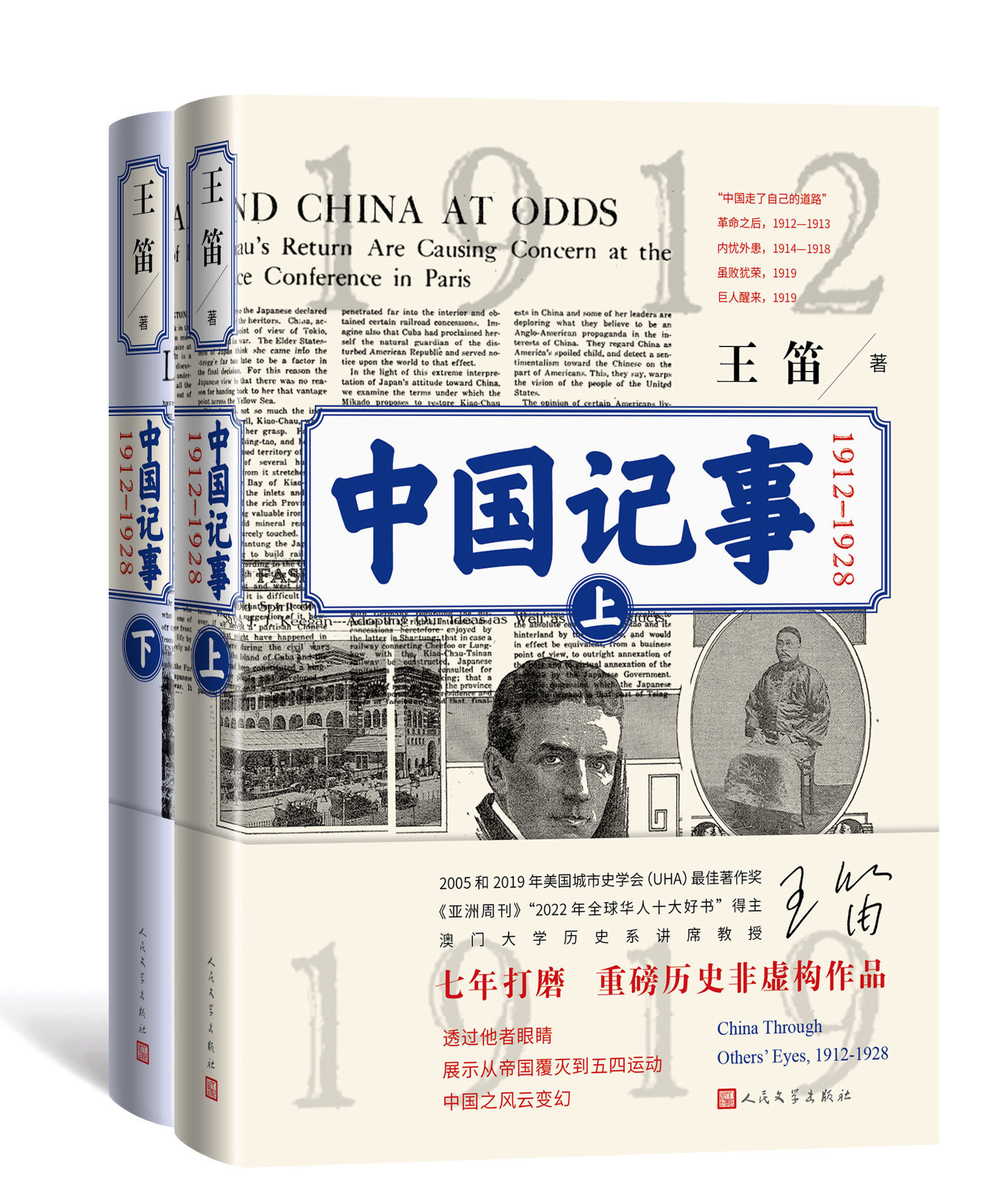

历史学家王笛的最新历史非虚构新书《中国记事(1912—1928)》,2025年4月由人民文学出版社出版。本书甫一上市,即荣登《出版人》杂志4月好书、《新周刊》刀锋4月好书、《新京报书评周刊》4月好书、春风悦读4月好书、探照灯4月好书等重要媒体的好书榜单,并于上市的第二个月实现加印。

书中以宏大的视野展示了辛亥革命、签订《二十一条》、袁世凯称帝、中国参加一战、新文化运动、中国参加巴黎和会、五四运动爆发等重大事件,还叙述了中国积极参与华盛顿会议、致力于完成巴黎和会未竟事业的过程。五卅运动前后,中国青年积极投身于社会运动,推动国民革命和北伐战争的发展。与此同时,社会主义思想也在中国逐渐传播,成为社会变革的重要力量。

1912—1928 年是中国历史的转折时期。本书从一个全新的角度——西方人的视角——观察那个大变革时代中国的政治、社会、文化乃至中国人的日常生活。书中还原了巴黎和会、华盛顿会议的历史场景,深入讨论顾维钧等中国外交官收回山东权益的艰难过程。在中国的西方作家、学者、记者、外交官、旅行者,如芮恩施、杜威、鲍威尔、赛珍珠、司徒雷登、史迪威、阿班等人,从北京、南京、上海到广州,留下了他们的足迹,记载了他们对当时中国社会的现实状况和民生百态的深入观察和了解。这些西方观察者的个人记录以及西方媒体对个人的采访,是从他们的眼睛看到的中国,有细节、有故事、有感受,在相当大的程度上弥补了大事件后面个人命运和体验的缺失,表达了中国人民的态度,让西方世界听到了中国人民的声音。

王笛经过细密的中英文资料耙梳,发掘出中国近代历史上孙中山、陆徵祥、顾维钧、胡适等一些重要人物的事迹,并且挖掘了普通人的言行以及与大历史之间的关联。例如,第12章《巴黎和会大博弈下的小插曲》讲述了这样一个故事:1919年5月3日,那正是巴黎和会各国博弈争锋正激烈的阶段,也是五四运动爆发前夕,来自纽约的王先生给《纽约时报》写了一封读者来信,在《纽约时报》上引发了一场小小的笔战。作者出于对“小人物”参与“大事件”讨论的好奇,开始了追踪之旅,从而牵扯出一段被遗忘的历史。他在书中讲到,“让我感慨历史上的许多人物,在经过了短暂的激荡之后,又像一片云一样随风飘得无影无踪”,“我始终坚信,顺着那些蛛丝马迹,可能引导我们到那不为人知甚至波澜壮阔的历史。”就这样,历史上那位给《纽约时报》写信的被遗忘的王先生,和生活在一百多年后作为历史学家的王先生,就因为写《中国记事( 1912—1928)》这种偶然的机缘巧合,居然神奇地交集到了一起。历史的尘埃就这样被徐徐地抚去,历史的真相就这样慢慢地被揭开。

1912—1928年的时代精神是昂扬的,人们追求着正义,进行着真理之辩,走在自强的道路上。透过他人眼睛,可以更好地认识我们自己,这也是《中国记事(1912—1928)》英文书名China Through Other’s Eyes, 1912-1928的来源。

2025年5月24日,《中国记事(1912—1928)》全国首发·北京暨分享会,在北京郎园Vintage举行。全国人大常委、中国作家协会副主席李敬泽、北京大学中国古代史研究中心暨历史学系教授罗新、澳门大学人文学院历史系讲席教授王笛受邀作为对谈嘉宾参加,知名读书博主赵健作为主持人。本场发布会的主题即是“透过他人眼睛,更好认识自己”。

中国出版集团有限公司党组成员,中国出版传媒股份有限公司董事、副总经理,人民文学出版社社长臧永清代表人民文学出版社致辞,充分肯定了王笛教授《中国记事(1912—1928)》的学术价值,称赞其作品以严谨的学术研究,呈现了中国近代历史的丰富细节和宏大叙事,并通过他者视角重构民国初年的政治与社会变迁,呈现了他者凝视下的中国近现代化过程。他指出,王笛教授作为中国现代微观史学领军人物,其研究跨越学术与大众阅读的界限,推动了中国历史写作的多元发展。臧社长特别提到,在当前出版业充满不确定性的环境下,王笛教授在人民文学出版社出版的作品《那间街角的茶铺》《历史的微声》《消失的古城(增订本)》等皆多次加印,《中国记事(1912—1928)》更是在上市的第二个月即实现加印,成为难得的市场现象。他强调,该书通过大量一手资料、48幅珍贵历史图片和普通人视角的叙事,将宏大历史与日常生活结合,体现了人文社”古今中外、提高为主”的出版方针,是学术和文化普及化的重要收获。

评论家李敬泽指出,《中国记事(1912—1928)》反复出现的“觉醒”一词,是当时观察者对中国的核心描述。这种觉醒不仅是政治变革,更体现在女性参与革命、社会观念转变等细节中,呼吁关注被传统叙事遮蔽的群体(如辛亥革命中,西方媒体报道的制造炸弹的中国女性)。他还指出,《中国记事(1912—1928)》体现了历史写作的文学性与开放性。他称赞王笛的这部作品兼具学术性与文学性,像宝藏般充满待挖掘的故事(如董显光的暗夜行动),为小说家和非虚构写作者提供了丰富素材,推动历史叙事走向大众。

罗新教授讲道,王笛老师选这个题目,跟他过去的写作很不一样。尽管处理的是这样一个很大的题目,但王笛作为一个有创造力的、有全局观的历史学专业的研究者,提供了一个全新的视角。从美国的媒体看这十几年间他们对中国是怎么报道的,内容丰富,形式多样,涉及的问题非常之多。这些问题的选取,都是近现代史叙述里面特别重大的话题,选择看出一个写作者到底是什么样的人,一个研究者到底是什么样的人。一个好的写作者、一个好的研究者,一定会选择过去别人不提的一个话题,过去别人没有的一个视角,只有这样才有意思,这才是一种创造。专业工作者一定会自己在里面寻找过去根本没有被提到的人、事和资料,并且对它做深入的考证。王笛在《中国记事(1912—1928)》里写的王伯衡就是一个典范,这个人物是王笛发现的。历史学家写的内容要自己去发现,王伯衡这个例子太突出了,简直是整本书里面金光闪闪的一个亮点,太动人了。

王笛教授谈道,过去他研究中国历史,根据的是中文的资料,通过中国人自己的眼光来看自己的历史;现在他换成从西方人的角度。这些西方人来到中国,他们观察到的中国,和中国人自己理解的中国,是不一样的。他们到中国来,要不就是旅行者,要不就是采访,留下来的这些记录怎样去处理?西方人看待中国的观点是有局限的,特别是在那个时代。他们看到的中国和我们看到的不一样,他们看到的是否有价值呢?我们经常说,“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,也可能我们看不到的问题,他们能够看到。例如,在1920年代,中国的反帝运动蓬勃兴起,中国人当时都相信一切的问题都是由于外部因素造成的。当时的西方媒体指出,说还是中国自己内部的问题,像军阀混战,并没有建立真正的共和;中国存在两个政府,一个是在北京的北洋政府,一个是在广州以孙中山为首的南方政府,两个政府互不相容。他们看到了,如果中国不先统一的话,永远不可能在国际舞台上站起来。1915年5月,当巴黎和会正在开时,中国也开了一个和会,北方政府和南方政府商量怎样协调关系,结果这个和会破裂了。当时很多西方人指出,中国要稳定的话,一定要首先解决内部的混乱,才能真正解决中国的问题。多年以后,我们再来看这些西方人的观察,确实他们看到问题的实质。当然,西方人的观察和判断也存在很大的局限,比如,1920年代好多西方人认为中国的社会主义运动、共产主义运动不可能成功。所以在使用这些资料时,一定要非常小心,哪些是他们的局限、偏见,哪些是他们的真知灼见,我们都要很冷静地分析和讨论。

主持人赵健评论道,《中国记事(1912—1928)》通过“复调叙事”(如赛珍珠笔下的中国女性、美国影星在天坛跳舞的照片),打破了帝王将相的单线历史,展现多元面貌。他总结道,王笛教授的这部书提出中国的根本问题在中国,根本道路也在中国,但外部视角能帮助中国人更清醒地认识自身。

仔细观察《中国记事(1912—1928》这部书中所写的1910至1920年代的中国外交,结论便十分清楚:中国的问题,必须主要依靠自己。从鸦片战争以来,中外之间的重大交涉,都是以中国不断丧失利权而告终,而华盛顿会议是中国第一次没有丧失更多权利,而且争回一些民族权利的国际交涉。自身强大,不仅仅是身体的强大,更重要的是自信和智慧以及正确的道路的选择,才能真正主宰自己的命运。大到一个国家、一个民族,小到一个家庭、一个个体,都要坚信,把命运掌握在自己手中,才是立国、立身、立命的根本。

本书配有48幅珍贵的图片,从视觉上把读者带回历史现场。穿行于字里行间,我们可以体会到王笛教授对中国近代史上一些重大问题的深入关注。他对这些宏大问题的讨论,基于细腻的文献分析、生动的故事讲述和杰出的历史综合能力,揭示了这段波澜壮阔、色彩缤纷且引人深省的历史。