新星出版社在大众出版领域的一步步进阶,基于盯方向、盯趋势、盯前沿的出版惯性,基于一次次种下新的种子并等待其成长的耐心。

2023年10月,在成都举办的世界科幻大会上,中国作家海凭借科幻作品《时空画师》一举拿下雨果奖,这是继刘慈欣和郝景芳之后,中国作家又一次获得这项重磅国际科幻大奖。一夜之间,这位中国作家和他的作品被国际主流媒体纷纷报道,《时空画师》成为中华文化符号中的流行文化十大IP之一,中国科幻再一次进入国际视野,成为举世瞩目的焦点。

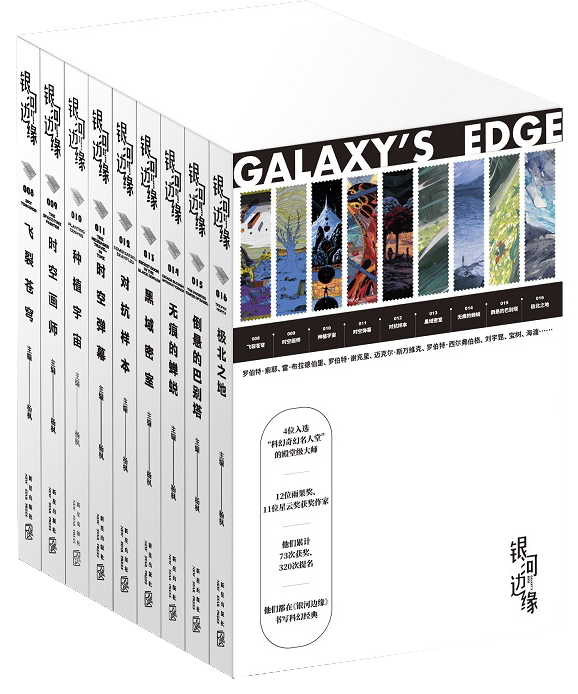

作家海和他的作品《时空画师》的成功,离不开背后新星出版社的助力。《时空画师》是《银河边缘》系列第9期,这套丛书是由新星出版社旗下科幻出版品牌“幻象文库”联合八光分文化与美国《银河边缘》杂志合作出版的MOOK书,每一期汇聚中外优秀科幻作品,并翻译成英文向海外传播。这个立志成为国内科幻出版标杆的出版品牌,在2023年终于结下一颗硕果。

然而此前十年,“幻象文库”的科幻出版之路并不十分顺畅。在遭遇了产品定位偏离轨道和编辑部出走后,2017年新上任的社长马汝军决定将“幻象文库”重新拨回科幻文学出版的正轨。2018年,“幻象文库”重组,在行业内逐渐积累起品牌口碑。

作为一家注册为企业不到二十年的后起出版社,新星出版社向来以开放、包容、创新的姿态,深耕于推理、科幻、社科等大众出版领域,进行着市场化出版实践。

正如新星出版社社长马汝军所言:“出版要坚持一种长期主义。”新星出版社在大众出版领域的一步步进阶,基于盯方向、盯趋势、盯前沿的出版惯性,基于一次次种下新的种子并等待其成长的耐心。

十年前种下科幻的种子

《出版人》:2023年新星出版社的作者海获得雨果奖,科幻领域国际目光再一次聚焦到中国,新星出版社的科幻出版已有十年的历史,您能谈谈新星出版社做科幻出版的经验吗?

马汝军:在科幻文学出版这方面,新星出版社也走了一些弯路。“幻象文库”一开始就是要做科幻文学,但是十年前,还没有现在这样的科幻文学热,恐怕连《三体》都没有今天这样的讨论度。当时PC游戏非常火爆,2015年到2017年,“幻象文库”编辑部和暴雪、育碧这些大的游戏公司合作,开始出版游戏官方小说和设定集,产值一度超过“午夜文库”。不过PC游戏很快就被手游替代了,游戏衍生书自然就风光不再。

正是2017年年底,我调任新星出版社社长,这个时候我觉得“幻象文库”还是应该回归到科幻文学,于是在2018年重组了“幻象文库”,相当于用老品牌做了一个新事情。我们参考“午夜文库”的经验,立志于在科幻领域深耕,终于在2023年收获了第一个大的成果——海的作品获得了雨果奖,这一切都得益于这五年的坚持。

“幻象文库”回归后,我们给这个品牌设计了三条线:一条是纯科幻文学,包含以美国科幻大师雷·布拉德伯里的作品为代表的经典科幻作品,詹姆斯·P.霍根、伊恩·M.班克斯、谢尔盖·卢基扬年科等当代引领潮流的国际知名作家的作品,余卓轩、刘维佳等中国原创科幻作家的作品;一条是奇幻文学,以《哈利·波特》电影周边书为主,现在国内市场绝大多数的《哈利·波特》电影周边产品应该都是新星出版社出版的;还有一条是科技文化,我们称之为“幻象新未来”,比如给大众做科学哲学普及的《量子简史:探索不确定的世界》,介绍新技术的《智能机器时代:人工智能如何改变我们的生活》,2023年卖得不错的《成瘾:在放纵中寻找平衡》,这些书不仅讲科技知识,其中还包含人文关怀。

我们在幻象文库这个“坑”里又种下三株“苗”,目前这三条线里都有产品展露出向好的征兆,那么我想这三条线都有机会做得越来越好。

《出版人》:一直致力于推动中国科幻文学走出国门,在推动中国科幻出海方面,新星出版社是怎么做的?

马汝军:中国科幻文学出海,我认为四个方面比较重要:

首先,一部好作品很重要,最好是有一部获得国际大奖的作品,这是出海的加速器。例如海获雨果奖之后,他的作品《时空画师》就成了中华文化符号中的流行文化十大IP之一,一夜之间就被国际主流媒体广泛报道,被海外读者熟知。

第二,好的译本是关键,本土原创作品在海外传播需要一个摆渡者,毕竟科幻文学有阅读门槛,翻译就显得尤为重要。

第三,以引进带动出海,新星出版社有一本推理小说叫《动物城2333》,被日本的讲谈社引进出版,讲谈社这样的大社之所以会看中这本小说,日本推理小说作家岛田庄司起到了很大的作用。岛田庄司有很多优秀的作品是由新星出版社从讲谈社引进到中国的,他很看好《动物城2333》,向讲谈社做了推荐。

第四,要有好的平台,《银河边缘》由我方与美国《银河边缘》杂志联合主编,不仅引进了一个品牌,同时也向外输出了我们的内容。这种互译平台的搭建,有利于中国年轻作家的原创作品走出去。

《出版人》:在科幻出版领域,国际市场风向产生了哪些变化?海外读者在关注哪些内容题材的科幻作品?海外读者对中国哪些题材的科幻作品更感兴趣?

马汝军:海外读者可能更愿意接受的是他们不熟悉的带有东方文化元素的科幻奇幻故事。上半年我去英国伦敦书展,在水石书店就看到卖得好的中国图书有一些是属于奇幻类的作品。对他们来说,科幻还是更偏硬核一点。

做出版坚持一种长期主义

《出版人》:从2004年成为完全企业化的国家级出版社以来,近二十年新星出版社一直走在出版创新前沿,无论是全面走向市场,还是全面数字化改革,在每个时期都承担着不同的创新使命,在当下这个时代出版创新的重点是什么?新星出版社如何重新定义出版创新,引领新潮流?

马汝军:2004年新星出版社成立为一家企业,不像其他出版社存在事业单位转制问题,好处就在于没有体制的禁锢,问题在于无品牌无积累。作为一个后起的出版社和一个完全市场化运作的主体,要在某个领域精耕细作,形成自己的特色,才能获得长足的发展。

因此,在出版社创立之初,我们就开始设想到底应该往哪个方向做。一开始我们确实挖了比较多的“坑”,包括聚焦推理文学的“午夜文库”、专注于科幻文学的“幻象文库”、主推人物传记的“传记文库”、出版高端汉学研究著述的“大端文库”。

在这几块试验田中,我们发现从2006年开始做起来的“午夜文库”这株“苗”长得比较高了,到现在已经是根深叶茂了;2013年开始做起来的“幻象文库”,如今也有收获,有了一点勃勃生机的样子。

这两个品牌能做起来,并不是我们有多少先见之明,而是因为我们在建社之初就坚持一种长期主义的出版理念,在可能发展起来的领域先种下一颗种子,给它五年或者十年的生长时间,如果能够坚持下来,便极有可能会成功。

在当下这个时代,新星出版社希望走一条品牌化的路线,于是我给新星出版社设计了一个4i的方向定位:想象力(imagine),代表了科幻的方向;洞察力(insight),代表了推理的方向。启迪性(inspire),代表了社科的方向;前三个方向都能做到了,创新性(innovation)就水到渠成了,为创新而创新是很难成功的。

我觉得不能企图去引领市场,但是如果每一个产品都能做到关注想象力、洞察力、启迪性,能够对一部分人有用,那么就能引领这部分人构成的市场。

《出版人》:近年来出版社重视品牌效能,通过品牌的内部孵化或外部合作实现市场份额的扩增,新星出版社是少有的平衡好了两者关系的出版社,在与外部出版品牌合作的同时,原有品牌的影响力也在不断扩大,这是如何做到的?

马汝军:我们以海的《时空画师》为例,这部作品属于《银河边缘》系列,这个系列前7期并不在新星出版社出版。八光分文化后来将这一系列与新星出版社合作,我们共同把这个系列做得更接近年轻读者的阅读喜好,不论是从装帧形式上还是内容选取上都加入了“幻象文库”的理念。

因为世界科幻大会的评奖是会员制的,年轻人可能更愿意参与这种会员制的玩法,我们给《银河边缘》系列的定位是95后和00后这些年轻读者,而不是泛泛的科幻爱好者,更加准确的定位可能是海这部作品能够被世界科幻大会会员广泛接受和喜爱的原因之一。

所以这并不是一次简单的出版社与外部出版品牌的合作,在这个过程中,新星出版社坚持自有品牌的调性,并尽可能地赋予出版物新的价值,我们与八光分文化一道,促成了一加一大于二的合作。

《出版人》:新星出版社在图书影视化方面总是能敏锐地捕捉到市场需求,今年电影《三大队》火了,能否谈谈出版物影视化的经验?

马汝军:出版物影视化这种形式的IP开发目前来看市场还比较割裂,出版机构能做的只是出版好的内容,至于内容载体从图书转化为影视,是一个二度创作的事情,出版机构并不能保证影视化后效果就一定能好,这是影视行业的工作,最好的结果是像《哈利·波特》这样电影与图书相互成就。

我们一直很看重优质原创内容的发掘,其实,新星出版社的原创作品不乏影视改编的先例,最近口碑极佳的电影《三大队》,原型就是我们出版的《深蓝的故事2:局中人》中的一篇。电影上映短短10天,票房已经破了4亿元,现在“迷雾剧场”也在播出同名剧集。我曾多次向影视公司推荐过《深蓝的故事》,而《三大队》票房和大众对作品的讨论度,也说明了市场对优质内容的认可。

在确定电影《三大队》开始制作的时候,我们就反过来做了一本《三大队:深蓝的故事精选集》,在片方电影宣传加持下共同推出这本书,我觉得这是一种出版机构与影视公司的健康互动。

在图书影视化上也需要坚持一种长期主义,比如著名推理小说作家呼延云的很多作品都是在新星出版社的推动之下被影视公司发掘的。我们相信,他的作品在影视化之后,也一定能反过来带动书的销量。对于出版机构而言我们最熟悉的还是文本,所以我们只能充当一个桥梁或者“智力的投资者”,做出好的作品让影视公司以更大众的方式传播。

《出版人》:2023年短剧是整个互联网和文化行业都在关注的热门话题,新星出版社去年就和抖音短视频部门共同开发已出版的原创推理小说短视频,当时是如何瞄准这个方向的?

马汝军:短剧既然是抖音判定的一个方向,那肯定也代表了资本的投向,那么我们就要追这个方向。去年和抖音一起做短剧,选择的是参与分成的合作方式,而不是简单地售卖版权,我看中的是抖音短视频给我们的作品带来的流量。从这次合作中,我们看到了方向、前沿和趋势,现在我们有另外一支创新的团队在做把内容向做短剧的公司推荐转化的工作。

《出版人》:新星出版社在播客方面还有尝试?

马汝军:新星出版社在小宇宙上的播客“偶然误差FM”是市场营销部自发做的,做得还很有自己的特色。一方面是想给年轻人一块自留地,另一方面也考虑到任何媒介就是要在早期介入、早期耕耘,才不会错过风口。

类型文学出版走精品路线

《出版人》:新星出版社是如何做类型文学原创出版的?

马汝军:引进和原创是相辅相成的事情,目前来看,推理也好、科幻也好,强势的作家资源还是在海外,“午夜文库”如果没有引进阿加莎·克里斯蒂的作品,那么这个平台再怎么做可能也不会被读者广泛认知,继而被原创作者认可,也就不会有后续原创作者的开发与合作,因此必须有强大的引进才能产生强大的原创。

另外把品牌做起来,就自然而然能把国内最好的原创作家吸引过来。大家都知道新星出版社在作品内容上有高要求,在出版品质上有高追求,因此能在新星出版社出版作品的作家都是国内类型文学领域优秀的作家,大多数作家会为自己的作品能在新星出版社出版而引以为豪。

比如在推理方面,我们还是坚持走一条经典之路,会倾向于出版本格推理,尽管国内也有一些偏悬疑的小说,但是并不符合“午夜文库”的调性,我们也不会选择做,这些作家也不一定会选择我们。所以把品牌塑造好以后,自然就会有符合品牌调性的原创作家来找我们合作。

2022年新星出版社举办了第一届新星国际推理文学奖评选,这应该是“午夜文库”这个推理品牌做成功以后水到渠成的事情,我们收到了500多篇作品。我想这种评选其实是为年轻的推理爱好者提供了一个很好的平台,给更多的原创作家一个机会,否则只通过出版渠道的话,很多年轻作家会没有信心投稿。在评选结束后,新星出版社除了出版获奖作品,还将没有获奖但有潜力的作品向影视化方向推介。第二届新星国际推理文学奖的投稿也在征集中。

《出版人》:您曾经提到,日本类型文学出版靠漫画产业驱动,那么中国的类型文学出版靠什么驱动?当下的类型文学出版环境是怎样的?

马汝军:从日本的漫画产业来讲,这是一种非常强势的文化产业,在日本可以说什么内容都可以转变为漫画。从日本漫画的出版传播方式来看,首先是在杂志上连载,然后是一本一本地出版单行本,都有一个试错的过程,不受读者欢迎可以不继续更,大浪淘沙下来的作品就开始动漫化,然后再由动漫反哺出版,形成一个完整的产业链条。

换到国内的环境中来,单行本的出版在强势的电商渠道逻辑里可能没有优势,书最好是成套地卖。我们的问题是电商渠道发展太快了,出版中一些环节跟不上电商发展的速度,这就是为什么在中国网络文学虽然是强势的文化产业,但是网络文学已经脱离传统出版的逻辑,因为传统出版的渠道与网络文学长期的更新连载不适配。

事实上,网络文学中的作品和类型文学出版的作品重合度很高,但正是网络文学与传统出版的脱节,使得类型文学出版并不能依靠网络文学驱动。

另外,中国图书市场的低价化做法,让图书出版成为一个竞争惨烈的行业,这对内容原创来说是很不利的,大家都在急功近利,很难坚持一种长期主义。

《出版人》:类型文学相对严肃文学似乎更加符合大众阅读心理,那么它是否会成为我们这个时代的畅销品类?让类型文学面向大众更广泛地传播,出版机构应该怎么做?

马汝军:实际上我们所说的类型文学出版,与前面讲的网络文学、互联网短剧等等大众生产内容的逻辑也不同,还是属于专家生产内容、精英生产内容,走的是精品路线。网络文学的消费可能仅仅是为了愉悦和消遣,但是类型文学的消费还将带来消遣之外的知识和价值。

把类型文学出版和严肃文学出版区分开,认为类型文学天然适合走大众化的营销或者传播路线也是一个悖论,因为现在已经不是一个畅销书的时代了,大众看上去在那里,但是大众又不存在。现在的市场一定是分众化的,所以新星出版社要做大众里的小众的、垂直的内容,也就是类型文学。而严肃文学、类型文学只不过是研究者贴上的标签,比如阿加莎的《无人生还》、刘慈欣的《三体》等,可以称作类型文学,但这些作品已经成为或正在成为如《西游记》《红楼梦》这样大众心目中的文学经典。■